Tras el sismo de Paratebueno, estudio concluye que construcciones sin control técnico son las más vulnerables

El análisis liderado por el profesor Jorge Archbold, del Departamento de Ingeniería Civil, documentó los daños y causas del sismo del 8 de junio, evidenciando que las edificaciones informales fueron las más afectadas y se requieren medidas urgentes para reducir el riesgo.

Durante la mañana del pasado 8 de junio un temblor de magnitud 6,4 sacudió el suroriente de Cundinamarca y ratificó que las construcciones informales, levantadas sin diseño técnico ni supervisión, son las más vulnerables ante los movimientos sísmicos. Así lo demuestra el estudio liderado por el profesor Jorge Archbold, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte, que documentó en terreno el comportamiento de viviendas, escuelas, templos y puentes en las zonas más golpeadas por el evento.

El informe preliminar, desarrollado por el Centro de Estudios de Ingeniería Sísmica y Resiliencia Estructural (CEER), hizo parte de la respuesta de la red internacional StEER (Structural Extreme Events Reconnaissance). El objetivo fue recopilar, de manera sistemática, evidencia técnica sobre el desempeño de las edificaciones e infraestructura durante el evento, para generar recomendaciones que permitan reducir el riesgo en futuros sismos.

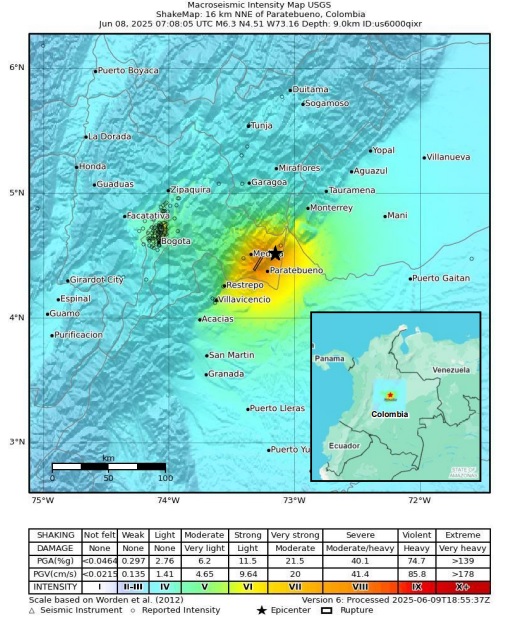

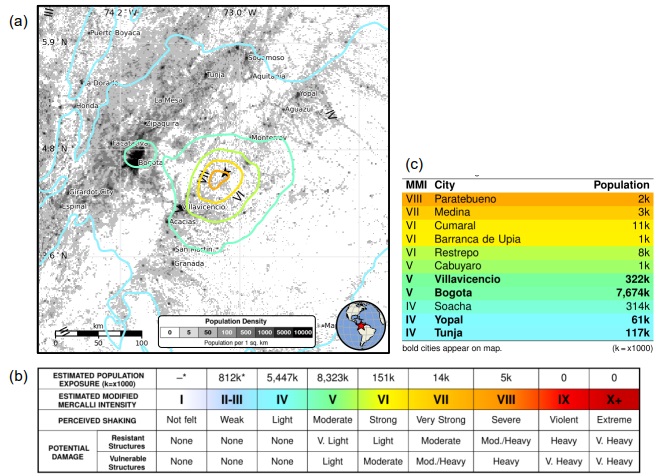

El sismo tuvo su epicentro a unos 15 kilómetros al sureste de Paratebueno y registró una aceleración pico (PGA) de 0,11 g cerca de Villavicencio, suficiente para provocar grietas severas y colapsos en estructuras frágiles. Según el estudio, en Paratebueno se reportaron 250 viviendas afectadas (134 colapsadas), una iglesia dañada y suspensión de clases desde el 17 de junio; mientras que en Medina las afectaciones incluyeron 110 viviendas (40 colapsadas), tres iglesias y 15 instituciones públicas, además de interrupciones en el corredor vial Villavicencio–Yopal.

“Visitar la zona afectada apenas cuatro días después del sismo nos permitió recolectar información clave que pronto habría desaparecido con las labores de limpieza. Estas respuestas rápidas nos dan una primera radiografía de los daños y nos ayudan a orientar, de forma más precisa, los recursos para investigación y mitigación del riesgo”, explica el profesor Archbold.

El equipo revisó distintas tipologías constructivas y encontró que las edificaciones con mampostería confinadas o parcialmente confinada —es decir, muros de ladrillo con elementos de amarre de concreto— resistieron mucho mejor que aquellas sin confinamiento. En escuelas, como las de Santa Cecilia y Japón, los módulos de mampostería colapsaron mientras que los bloques en concreto reforzado permanecieron ilesos, lo que evidencia el impacto directo del tipo de material y la calidad constructiva en la seguridad. El informe también documenta daños en iglesias, muros de cerramiento y puentes clave, como el que cruza el río Humea, donde se observaron desplazamientos de hasta 7 cm y grietas de 9 cm en sus topes sísmicos.

En el terreno geotécnico, la investigación reportó un gran deslizamiento en la vereda La Europa, que desplazó árboles y postes, y recogió estimaciones del USGS sobre una probabilidad superior al 20 % de licuefacción en zonas bajas cercanas a Medina y Paratebueno, aunque sin confirmación oficial en campo.

“En la escuela de Japón, en Paratebueno, pudimos observar cómo tres tipos de estructuras reaccionaron de forma distinta ante el mismo sismo. La de concreto reforzado permaneció sin daños visibles; la mampostería confinada presentó solo afectaciones superficiales y la mampostería sin confinamiento sufrió daños considerables”, enfatiza el docente.

Cada una refleja prácticas constructivas de su época: la estructura sin confinamiento, de los años 60, “fue levantada mucho antes de la primera norma sismorresistente; la confinada, de 1991, se construyó tras el primer código de 1984; y la de pórticos de concreto, más reciente, probablemente sigue la normativa vigente”. Esta comparación directa evidenció el impacto de la evolución normativa en el desempeño sísmico.

Conclusiones

Entre las recomendaciones clave, el equipo de Archbold y Carrillo plantea priorizar la identificación de viviendas de alto riesgo mediante herramientas de inspección rápida —como aplicaciones móviles, drones e inteligencia artificial— para orientar la inversión pública hacia las comunidades más vulnerables. También sugiere crear un modelo nacional de riesgo para colegios, que integre indicadores estructurales, geotécnicos y sociales, y fortalecer las llamadas “líneas vitales” —puentes, carreteras, energía y comunicaciones— con mantenimiento e inspecciones periódicas, especialmente en áreas rurales.

El informe resalta que el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) establece límites de deriva lateral más estrictos (1 %) que normas como la ASCE 7 (2-2,5%), lo que busca proteger elementos no estructurales y fomentar el uso de muros de corte. Sin embargo, esta exigencia debe ir acompañada de una fiscalización más efectiva en las zonas donde predomina la autoconstrucción.

“Cada sismo es un laboratorio natural que pone a prueba nuestras construcciones y nuestras normas. El de Paratebueno mostró, una vez más, que invertir en diseño y construcción con criterios sismorresistentes no es un gasto, sino una medida preventiva que salva vidas y reduce pérdidas. En Colombia contamos con una buena normativa, pero el reto es garantizar que se cumpla en la práctica, especialmente en zonas rurales”, concluye Archbold.

La investigación, publicada el 18 de julio como Preliminary Virtual Reconnaissance Report de StEER, constituye una hoja de ruta para repensar la forma en que se construye y se refuerza la infraestructura en regiones con alta amenaza sísmica. Para el profesor Archbold, la resiliencia sísmica no es un asunto improvisado; es el resultado de planificar, construir y mantener con conocimiento técnico y responsabilidad social. El sismo de Paratebueno dejó daños visibles, pero también pistas valiosas para que la próxima vez que ocurra un sismo la sociedad esté mejor preparada.

Más noticias

Feb 03, 2026

Histórico

Feb 03, 2026

Histórico

español

español inglés

inglés francés

francés alemán

alemán